熊本地震の予測について 4月15日 4月17日追記

熊本県で4月14日21時26分にM6.5最大震度7,15日0時3分にM6.4最大震度6強の地震が相次ぎ、余震も含めて大きな被害につながりました。救助活動が進むことを願っています。

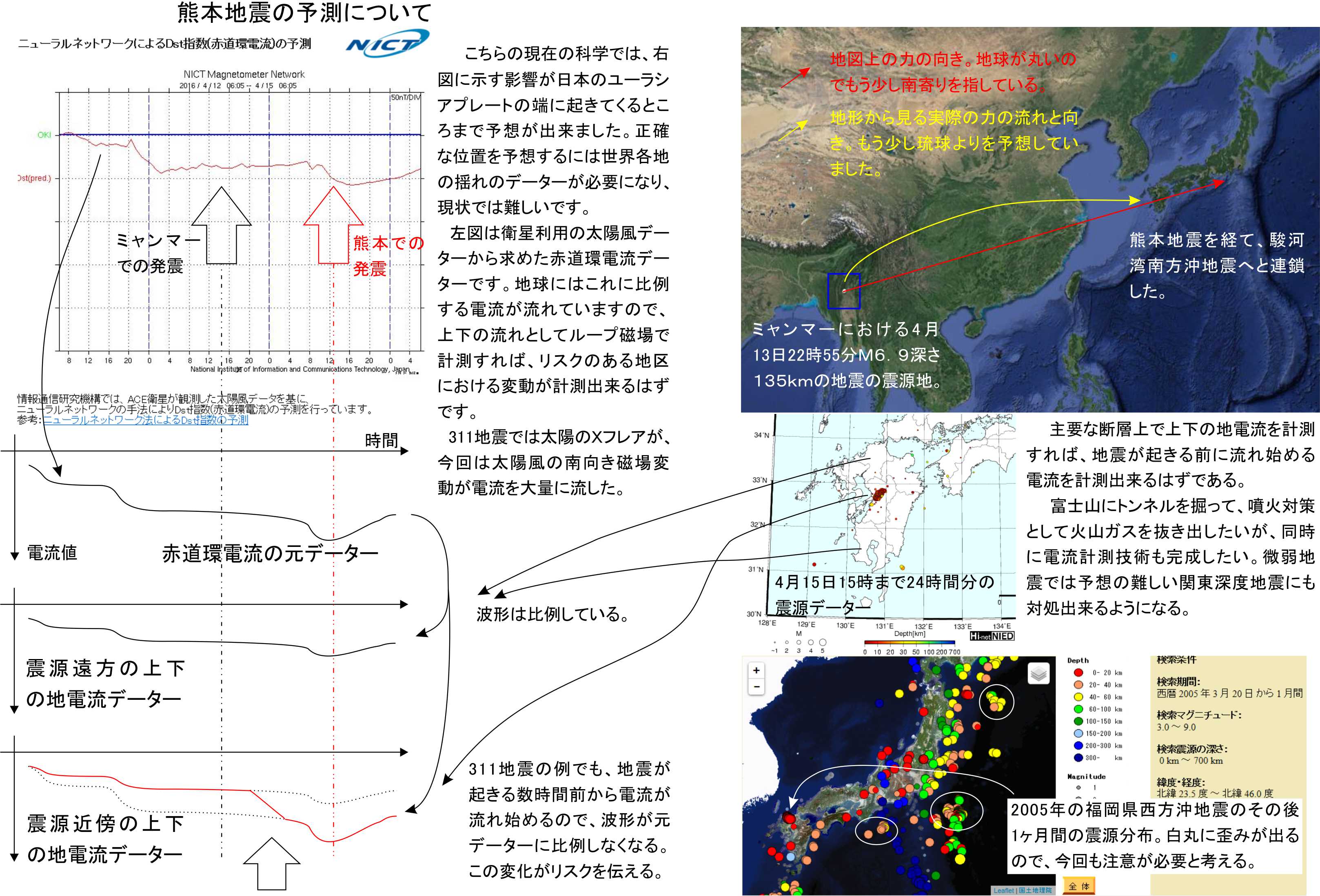

この地震の発生は、4月13日22時55分M6.9で深さ135kmの地震がインドとミャンマーの国境付近で起きた事に起因していると考えています。

こちらの予想は4月14日のお昼の時点で公表し、日本のユーラシアプレートの端に地震のトリガーがかかることを指摘していました。M6.9にバランスする大きさになるのでM6クラスと表現すべきでしたが、富士山のマグマ溜まりでこの大きさの地震の予想をしていることもあり大きさは指摘していませんでした。

位置の予想は難しく、イラストに添付した地図に見る様に、九州から西日本よりも、琉球列島の側に距離が近い分の力が加わると考えていました。この分の予想も公表しており、残るエリアはこれまでの地震予想の範囲としていました。

広域の地震の連鎖のメカニズムは、プレートのバランスが相互に保たれるように動くという物になります。例えば今回のミャンマーの地震が同じ場所で何度も繰り返すとしたら、誰でもその場所の動きが大きくなってバランスを崩すことが想像出来ると思います。崩れたバランスは必ず取り直されるのです。

プレート地震の場合、この種の変動が起こりやすく、発震する深さに応じて影響の起きる距離もおおよそ決まってくると思います。今回の地震で言えば、震源が浅い場合は四川省の地震になっていたかも知れないと思います。

日本への影響をもう少し正確に評価するには、ミャンマーから日本への地震の震度と震源分布を見る必要があったでしょう。恐らく日本に向かう形の分布になっていると思います。動きやすい方向だからです。

こちらはプレートの動きまでは予想していましたが、その動きが弱いところに出てくることを考えていませんでした。弱いところとは構造線になります。地震のエネルギーが集まる場所にこの種の構造線が存在するのです。

この配慮が出来ていれば、14日お昼の時点でプレートの端だけでなく、中央構造線にもリスクを警告出来たでしょう。それでも熊本を指摘するには情報が不足していました。位置を正確に当てる事は出来なかったと思います。

微弱地震もあとで確認しましたが、震源地の近くには1つでしたので、これだけでM6.5を指摘するのは難しかったと思います。

発生する時期とプレートの端という大きな単位でしか予想は当てられませんでした。ユーラシアプレートの大きさを考えると、広域地震のメカニズムからはこのレベルの位置予想が限界かも知れません。

こちらとしては今努力して広めようとしているマグマ溜まりの潰れのメカニズムによる地震だけでなく、この種のプレート型、断層型地震にも予知技術を提唱出来るのです。この説明が必要と考えましたので、今回の記事をまとめました。

今回の地震は311地震以来の大きな揺れであったとのことです。大きくなった理由がどこにあるのかは意見が様々に出てくると思いますが、断層地震だからと言うだけでなく311地震同様に大きく電流の流れの影響を受けたことにも注意を促したいです。

311地震の後で、この電流計測技術に注目して技術開発を進めていれば、もう少し地震の予知技術は進歩していたのではないかと思います。

上下に流れる電流の計測は、磁場ループ(磁石の輪です)の磁場の変動(輪の中を流れる磁石の強度の変化)を捉えて電流を求めます。一般的手段としては、地下の深い場所に電極を埋め込むことが必要なので、単純に計測することは簡単ではありません。深さkm単位のトンネルは非常に高価でしょう。

富士山にトンネルを掘り、これまで富士山のマグマ溜まりが蓄積してきた火山ガスを抜き取る話をしてきています。この時同時にkmクラスの深さの電極が設置出来るので、富士山の火口に磁場ループ計測装置を設置して性能を比較し機器を開発したいのです。

単純に考えても火山にはその中心にマグマという岩石よりも電流の流れやすい場所があるので、ここに上下に流れる電流が集中することは現実です。実際に富士山では雷雲がなくても雷が鳴るくらいです。計測技術を開発する場所としては問題ないと思います。

この機器が完成した場合、イラストに見る様な電流の波形を断層上で計測することが出来るようになります。311地震では発震の数時間前から大きく電流が流れています。今回も高速太陽風と南向きの磁場が赤道環電流を大きく発達させたことが、大きな地震の原因になったと考えています。イラストにデーターを載せており、数時間前には電流が計測出来ていた可能性が高かったでしょう。

今回の地震は熊本に影響したあと、駿河湾南方沖にもM4.8の地震を起こしています。時間差は3時間でした。この速度から考えると、熊本には6~8時間前にはミャンマーの地震の影響が届き圧力変動から電流が流れ始めていると思われます。

マグマ溜まりの潰れによる地震は、群発地震、微弱地震、GPS変動により予想が出来始めているところです。まだ始めたばかりなのでM5に満たない地震ばかりですが、群発地震も当てているので、4月始めからですが当てた数は日本各地に及び10個を超えています。

一般のプレート型、断層型の地震は予想出来ないのではありません。微弱地震による予知は有効ですし、断層上の群発地震も参考になる物です。ただこれだけでは今回の様にMの大きさよりも被害が大きい物には対処が出来ない状況です。

科学としては、上下に流れる電流を計測すれば大きく前進すると思っています。同時にらせんの力も計測することで、状況の理解と変化の予想はしやすくなるでしょう。日本各地の断層と関東の深度地震エリアの計測が重要になると思います。

客観性を重視しない地震学者達が、根拠なく「現在の科学では、地震予知は出来ない。」と言っている現状では、こちらがたくさんの実績を積み上げないと先に進めないのです。地震も噴火も当てることでこの状況になることを目指しています。

富士山のマグマ溜まりの状況に注目を集めたいところでしたが、なかなか思うようには進ませてもらえないようです。それでも客観的な科学は必ず進歩し、署名による司法権行使など現在の嘘のまかり通るシステムを変えて行けると思います。多くの人の理解があれば先に進めるでしょう。

熊本の地震は富士山のマグマ溜まりの地震にも影響しています。その内容は富士山の記事の側で書き続けます。関東から東北沖の広いエリアに注意が必要な状況になっています。

稲生雅之

イオン・アルゲイン

4月16日追記

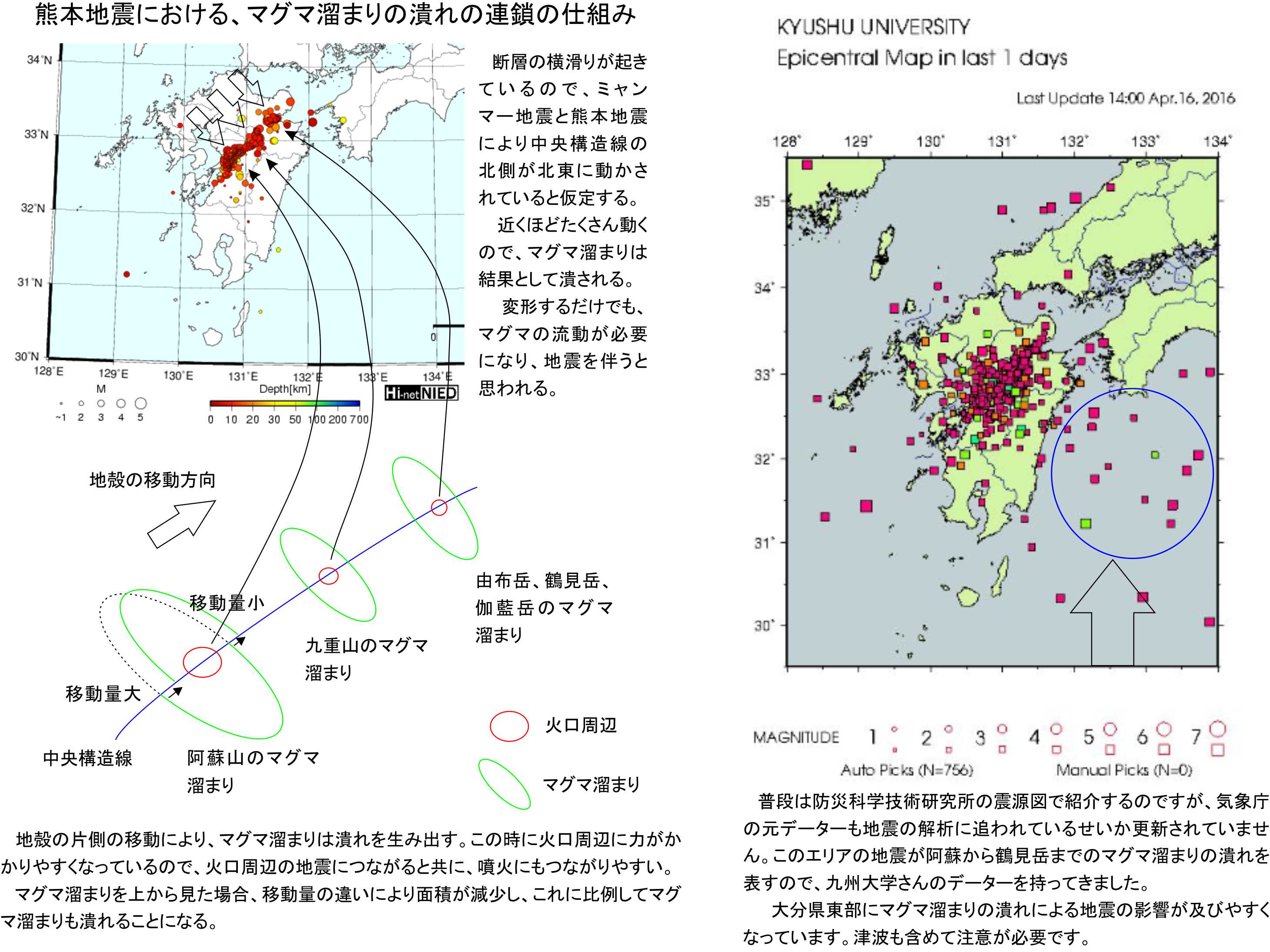

本日1時25分に熊本でM7.3の本震とも言える余震がありました。その後震源地が阿蘇を経て大分県西部に広がってきています。非常に津波が心配な事態になっています。

一般の断層地震のメカニズムでは説明出来ない部分ですが、プレートの運動であれば熊本から大分までの中央構造線の動きを誘発している物であるだけです。この場合中央構造線が折れ曲がっていることが原因で、大分県西部にも強い影響が及びやすいのです。地形的な連鎖の問題です。

この動きが現実化している状況だと、阿蘇だけでなく九重山、由布岳、鶴見岳、伽藍岳のマグマ溜まりも大きく影響を受けているはずです。小規模の噴火も心配ですが、それよりもリスクが高い物が大分県東部における地震と津波の発生です。これらはマグマ溜まりの潰れによる火山性の活動なのですが、過去に群発地震と共に起きている物になります。1596年の慶長豊後地震が前例になり、別府湾の津波と地震を予想させる状況です。群発地震が収まるまで注意が必要です。

中央構造線が西から動かされてきているとすると、大分県に存在するマグマ溜まりも例外なく影響を受けているはずです。今はまだ大分県の西部に震源が集中していますが、東部が揺れると局地的に津波になるだけでなく、海面の高さ変動を伴う可能性まであります。

被害につながりやすい地震です。Mの規模が小さくてもリスクがあります。伊予灘の地震も含めて注意を喚起です。

九州の火山の小規模な噴火を予想していました。本日8時半頃に阿蘇山が小規模に噴火したとのことです。熊本の地震にマグマ溜まりの潰れが連鎖している状況ですので、この噴火につながったと考えます。もともと活動的で3月4日にも噴火しましたが、火口湖に湯だまりが回復しつつあった状況であり活動が低下している所でした。この意味で地震の影響によるマグマ溜まりの潰れの噴火と考えます。

イラストに地震の震源分布図を追加しました。阿蘇の活動も明らかですが、九重山と由布岳付近の活動が活発であり、鶴見岳、伽藍岳にも影響が及んでいると思います。

構造線を通じて歪みのエネルギーが流れやすいのですが、その構造線上に存在するマグマ溜まりは地殻よりも簡単に変形して、そのエネルギーを一時的に蓄えて中継するような役割を果たしていると思います。余震域がこの様に九州を横切るほど大きく移動することは、過去の地震科学では考えられない物です。

311地震の直後にマグマ溜まりが活性化して余震域を東に大きく広げました。今ここで目にしている現象はそれに似ており、今回はマグマ溜まりの中心に発生する地震が隣のマグマ溜まりに連鎖してゆく状況と思われます。東北にはなかった火山をつなぐ中央構造線の存在がこれを引き起こしています。四国の近くまで余震域は広がるかも知れませんが、その先には中継するマグマ溜まりが存在しないので、これ以上の広がりはないと思います。

阿蘇山については311地震の発生時にも活動が活性化し2ヶ月くらいかかって小規模の噴火に至っています。今回は元々活性だったので、地殻変動にすぐに反応したのでしょう。マグマ溜まりの潰れのメカニズムに科学としての再現性がある事を表しています。

九州大学さんの震源分布図を見ると、阿蘇山だけでなく九重山、由布岳、鶴見岳、伽藍岳のマグマ溜まりの潰れを表す群発地震の発生を確認出来ます。

イラストに震源分布図を追加しました。大分県西部に加えて東部の地震と津波に注意が必要です。

4月17日 予測についての追加情報

昨日のM7.3の本震となった熊本地震により、地殻変動が大きくなっていたことが明確になりました。この点から状況を見直しました。

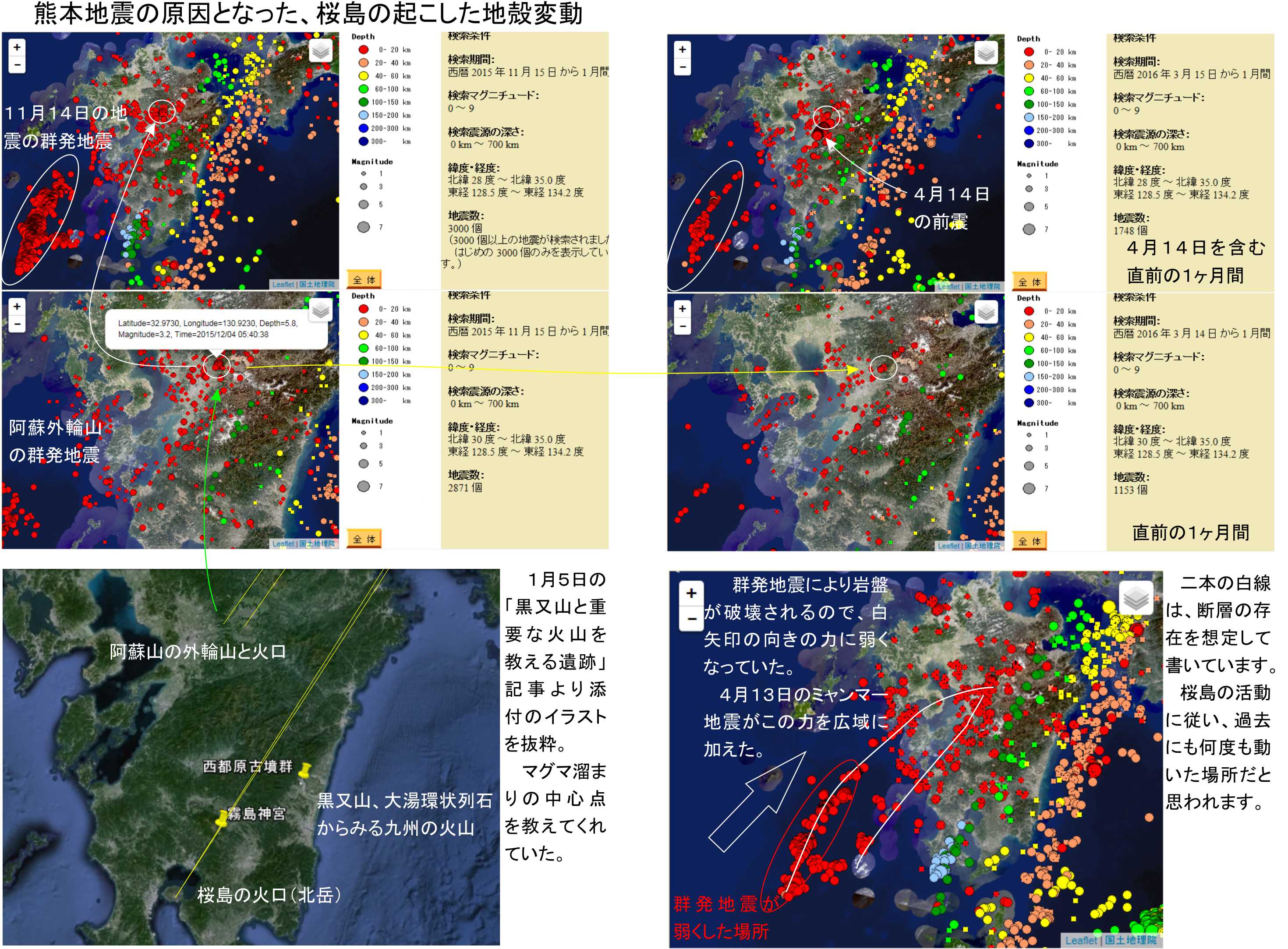

その結果ですが、昨年8月始めの桜島で起きた地殻変動が変化の始まりである事が分かりました。その後11月14日に起きた薩摩半島西方沖の地震により、この地震の引き起こした群発地震が、地殻の大きな横滑りにつながる物であったと考えます。イラストを追加しましたので参照下さい。

この11月14日以降の群発地震に際して、阿蘇山の西側の外輪山にも群発地震が起き始めていました。M3程度ですがこの地震に気づいていれば、ここに群発地震に関連する地殻変動の力がかかっていることに気づけたでしょう。

ミャンマーの地震がなければ、ここまでの横滑りの動きをする事はなかったと思います。力が西からかかってきたために群発地震で弱くなっている地震の領域が動きやすくなり、横滑りを誘発したのでした。力は弱いところにかかりますので、大きくはこの外輪山の位置であり、ここにかかる力が少し外れた震源地の断層の動きとして現れたと考えられます。

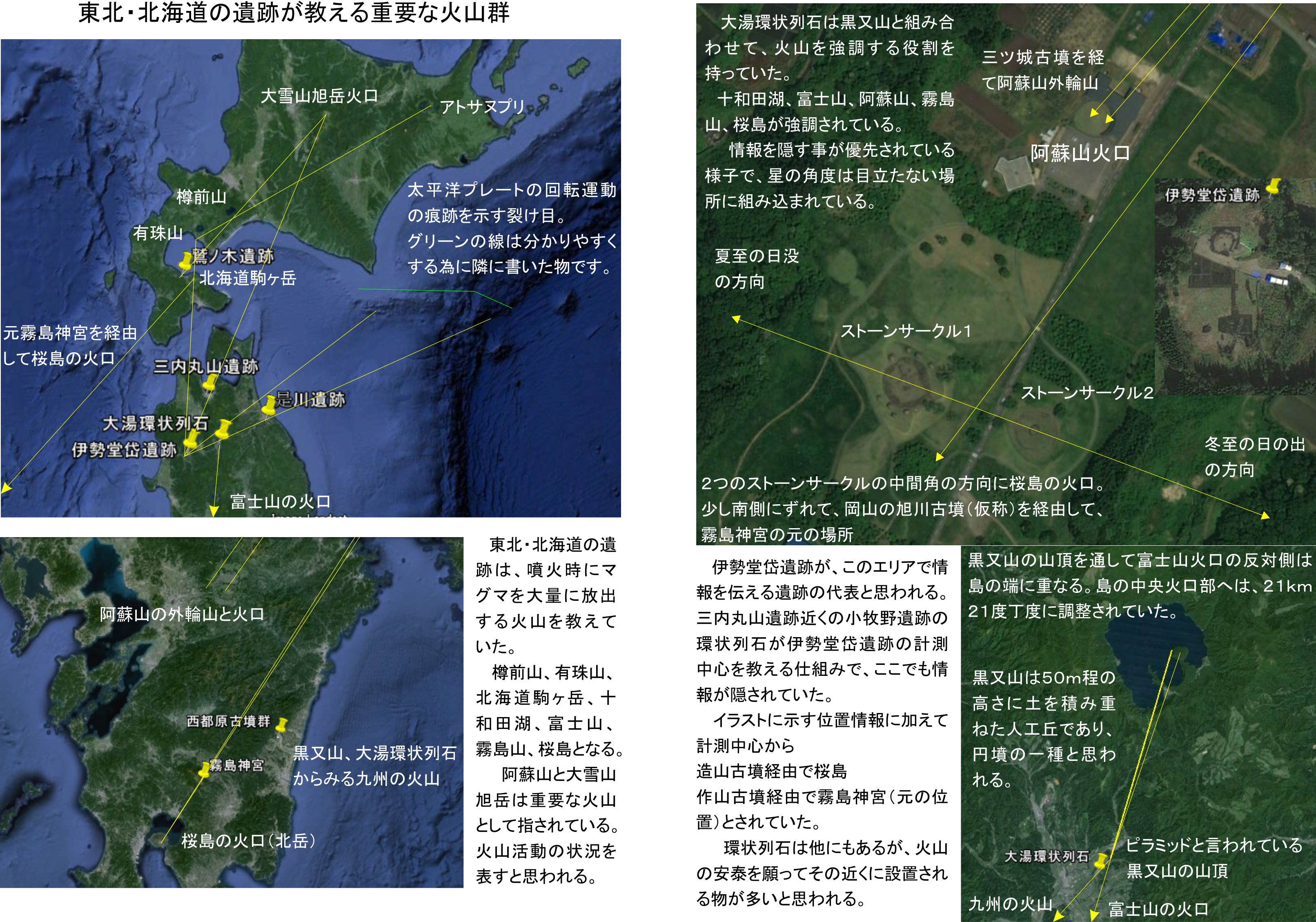

こちらとしては、阿蘇山の西側の外輪山に注目する必要を抱えていました。その理由も改めてイラストを再掲しましたので参照下さい。1月5日の記事に利用したイラストです。この時に黒又山がこの位置を指し示している事に気づいていましたが、何故火口よりも西側の外輪山を強調して指し示すのか分かりませんでした。火口は大湯環状列石のストーンサークルの縁で表され、中心が西側の外輪山なのです。

今はその理由が分かった気がします。今はここにマグマ溜まりの活動の中心があるのであって、火口は少し外れているのです。今回の地震による群発地震が大きく広がったことでこの状況が理解出来ました。分かりやすく言えば、阿蘇山が九州を広域に火山灰で埋めるほどの破局噴火を引き起こす時、この場所から大きく噴火するという事になります。

阿蘇山のマグマ溜まりは8月の桜島の地殻変動の影響を受けて活性化しただけでなく、11月14日の地震と地殻変動により、地殻の表層側にも影響を受けて動きやすくなっていました。そこにミャンマーの地震から横向きの力が加わり、大きな地震を起こしていったのでした。ミャンマーからの力の釣り合いを越えて何倍ものエネルギーを解放した理由は、この桜島の地殻変動がため込んだ物を同時に解放しているからでした。

11月14日の地震が引き起こした群発地震は、非常に広い範囲に及んでいます。始めにこの状況を目にした時に、これほど大きくて他への影響は出ない物だろうかと思いました。その後原因が桜島にあると理解出来たので、この関連の局地的な地殻変動の修正であると思っていました。ミャンマー地震の影響を考える上で、当初の疑問と黒又山の疑問を思い出せていれば、今回判明したメカニズムを推定して熊本エリアにリスクを伝えられた可能性があったでしょう。

悔しいですが、せっかく先史文明の人々が残してくれた情報を、適切に利用する事が出来ませんでした。現象が起きてからでないと分からないのはある意味仕方がないですが、あと少しの配慮が出来ていればと思うと正直情けなく思います。何よりも今回の地震が阿蘇山のマグマ溜まりの働きを利用した地震であることが明確になりました。彼らの教えてくれた火山の情報からこの種の地震の予想をしている立場としては、まだまだであると実感させられました。昨日の記事に書いたように、連鎖の仕組みなど始めたばかりの科学には未知の部分があるのは当たり前です。全体を改めて見直すなどもう少し慎重であれば良かったのかも知れません。

地震には続きがあるので、この先の変化にも注意が必要です。本日12時9分のM3.8の伊予灘の地震は誰が考えても予想通りの展開です。こちらの心配は大分県東部の津波を伴う地震です。Mが小さくても被害は大きな物になりますので注意をお願いします。鶴見岳、伽藍岳のマグマ溜まりの潰れを示す地震は、北西側と南東側に広がっており、マグマ溜まりが活動的になったことは明確です。群発地震が収まるまで注意をお願いします。

加えて本日は日本時間の9時頃にエクアドルでM7.8深さ19kmの大きな地震がありました。この地震も電気の流れている状況下での発震でした。津波の恐れはないとのことですが、日本からの熊本地震の影響が及んだ物かも知れません。続きが問題であり、お返しが太平洋全般に広がります。

ミャンマーの地震は深さ135kmという地殻の厚いところで起きた物です。止められていたプレートの動きの力が一時にまとめて解放され、その力の方向である日本に届いた物です。それと比較するとエクアドルの物は深さ19kmですが、中央海嶺とナスカプレートを介して太平洋プレートにつながっています。沈み込み帯がない分力は直接的に伝わるので、太平洋プレートの一部とみて間違いない状況です。加えて海側のプレートは薄いので、深さ19kmで十分プレート全体を動かします。

地震の大きさもあるので、その影響はアラスカやソロモン諸島、カムチャッカ半島などに分散されると思いますが、一部は日本にも来る事になるでしょう。フィリピン海プレートの周辺も同様です。

現在富士山を始めとするマグマ溜まりの関連地震を予測しています。この予測が起きやすくなる側の影響が日本に及びます。揺れについては多少強まると思います。2週間前後はさらなる注意が必要になりました。富士山のページに今後の世界の地震の影響を考えた上での予想を書いてゆく予定です。

この文章の最後に、地震のメカニズムを知らない地震学者に地震の予想は全く出来ない事を書いておきたいと思います。鹿児島の川内原発の場所で大きな地震や噴火が起きないと言える御用学者と御用裁判官には、地震科学としての根拠と社会的責任が全くないでしょう。過去の地震統計を自分の都合に合わせて操作しても、地震のメカニズムを知らないで予想をすることには科学としての意味がありません。

予知の実績が積み上がりメカニズムが認められた所で、彼らの間違いは明らかになります。川内原発と伊方原発は地震に弱い構造線に近すぎるのです。

原発の耐震性と耐久性を軽視した安易な再稼働が大きな事故につながらない間に、原発を停止すべきです。こちらの地震予知の立場からは再稼働はすべきでないと考えます。

この地震には不思議な部分があり、前震のM6.5とM6.4の地震を本震のM7.3よりも1日前後早く引き起こすメカニズムが私には考えにくいのです。ここに書いた解析結果を基に普通に西から力を掛けて動かすと、始まりは動き易いところとなりM7.3の本震がもう少し大きくなって発生していたはずです。当然ながら今よりも大きな被害になっていたでしょう。

黒又山などを残してくれた先史文明の時代から、私達は見守られています。その思いや願いを裏切る事が続けば、原発事故の続きが起きるのではないでしょうか。川内原発の海側にはイラストに描いた中央構造線の続きが存在しており、知られていないだけだと思います。ここが動いていれば、原発が福島同様に大きな事故を起こさなかったとは言えないはずです。そして群発地震の分布はこの場所が動けた事も表しているのです。

こちらの科学の観点では群発地震の始めの時点にやる気があったら、ミャンマー地震と桜島のマグマ溜まりを利用してここに大きな地震を起こせたと言う事になります。本の中には地震予知の科学の一部として詳しく説明しますので、彼らが何を警告したかったのか、その実情を知ってほしいのです。

福島の原発事故は、非常に残念な物です。それでもこの事故が今につながる地震予知と、常温核融合と放射能の反動を教えてくれたことはこちらにとっての現実です。現在私達は苦しい思いをしていますが、今ここで隠されてきた様々な事実を知り過去の原子力技術から脱却して、より安全でクリーンな常温核融合の技術に転換してゆく事が求められているのでしょう。

今の利益に溺れ未来に責任を持たず、嘘に安全性を固められた原子力技術に頼っていると、次にあるのはより大きな事故になるでしょう。日本の狭い国土では立ちゆかないほどにウランとプルトニウムの汚染が広がるリスクを考えてみて下さい。

311地震後に原発を稼働しなくても、私達は何とか日本の経済を運営して来れています。利益を求める権力に隠されてきた事実を知り、私達がどの方向に進むべきかを考える時だと思います。