先史文明と伴星関連の科学 11月14日

遺跡の解析に関係して調べて知ることになった科学について、以下4個を簡単に説明したいと思います。論文そのままで分かりにくい部分も多いと思います。その部分は改めて本に書いて、たくさんのイラストを使って説明する事にしたいと思います。

1)伴星の存在を物理的証拠で証明する地震統計と、地震予知技術

2)先史文明の存在が教えたらせんの力と、実は簡単な常温核融合の基礎理論

3)地殻変動を教えたホットスポットとマントルの動き

4)アインシュタインとキューリー夫人の忘れ物

1)伴星の存在を物理的証拠で証明する地震統計と派生した地震予知技術

1-1)地震統計による証拠

近日点である2062年の伴星の位置は12月21日の太陽の対蹠点です。

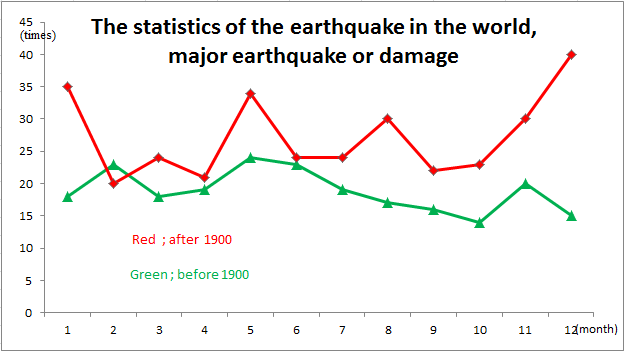

伴星の存在証拠は、大地震の統計評価から得られる12月、1月への集中と、その影響が1900年代以降である事です。12月は平均値の1.46倍でした。統計データーをイラストに示します。理科年表のデーターからのグラフです。

伴星の磁場は太陽の磁場と結合しループを作ります。地球がこのループの中を通る時、フレミングの法則に従いコア内部の環電流が力を受けます。

木星の影響を考えてこの状況を明確にします。木星は強い磁場を持つので直接地球に影響することと、伴星磁場を磁石として太陽に中継する中で地球に影響することが出来ます。衝の時に地球は太陽に向かう一様磁場の中をよぎることになるのです。この2種類とも木星が衝の位置にある時に働く力になり、区別が難しくなります。

木星の影響は磁場が既知なので加わる力は7.48×10^7Nになります。木星と太陽のループを通過する1ヶ月間は、1900年以降他の月よりも1.22倍に大地震の発生率は上昇しています。

木星の影響と比較する事で12月と1月の間の位置に伴星の磁力の中心があり、12月と1月に影響していると考える事が出来ます。

1900年以前のデーターには、この時期の地震のピークは存在していません。理由は太陽系のプラズマ密度の濃いエッジと伴星系のプラズマ密度の濃いエッジが接触を始めたことにあるのではないかと思います。近日点と遠日点の差が144天文単位で、この変化によりプラズマ密度の濃いエッジが接触を始め、透磁率の上昇が磁場の作用を強めたと推定します。遺跡が1912年という時期から伴星情報を残しているのは、この現実を伝えるためだと思っています。

1-2)地震予知技術

地震の発生原因をプレートの移動による歪みだけでなく、月と太陽の引力による地球の変形も加えて捉えます。地震の原因となる固着点が発生してこの変形を抑制する時、地震のエネルギーの蓄積が始まりその崩壊が地震発生です。

地球は月と太陽の影響を受けて変形しています。この変形は1900年代初めの理論のまま、弾性体の変形とされています。実際はプレート境界が存在し、固さの異なるその付近では動きが弾性体とは異なるのです。

地震やプレート移動の結果、変形や摩擦の高まりで動きが抑制されるとします。すると抑制の大きさに応じた地震の原因になるのです。この固着点には動けなくなった岩盤にかかる引力が集中し、大きさに応じた地震につながるのです。

地震の発生例では、400km程度より深い場所で大きな地震が起きると、その後1ヶ月前後大きな地震の発生が抑制されます。この時浅い場所の固着点が動かされて、新たな固着点の発生まで地震が抑制されるのです。アスペリティモデルでは説明出来ず、一様な弾性体でもありません。

この抑制が起きると大きめの地震がその後に起きるケースがあります。311はこの意味では不幸な地震でした。約1年間連続して続いた大きめの地震が日本の東北地方の地震発生を抑制したために、広域でのエネルギーが時間としてもまとめて解放され大地震になったのです。この時には火山活動も広域で活発化し始めていました。

広域地震のもう一つの理由が地球外の力の影響です。同時に広域に力が加わると、プレート全体に影響する力を地震のトリガーとして及ぼすのです。磁気嵐も同様です。

磁気嵐は、電磁誘導によりコア電流の変動を引き起こします。この変化した分の電流は地表へ流れ出したり、外からコアへ流れ込んだりしているのです。

311の時はXフレアの発生に伴い大きな環電流が流れ、地震発生前には地電流の上昇まで起きています。地震科学として深さ方向の電流を研究する必要が不可欠です。キルギスの実験論文を見つけられないのですが、1000アンペアでも地震が起こせるとのことです。自然の引き起こす電流は比較にならないレベルです。

壊れるべき固着点では歪みが蓄積され強度が劣化します。固着点は毎日の月と太陽の引力によりある程度動かされています。この動きが小さな地震を生み出し最後には大きな地震につながるのです。

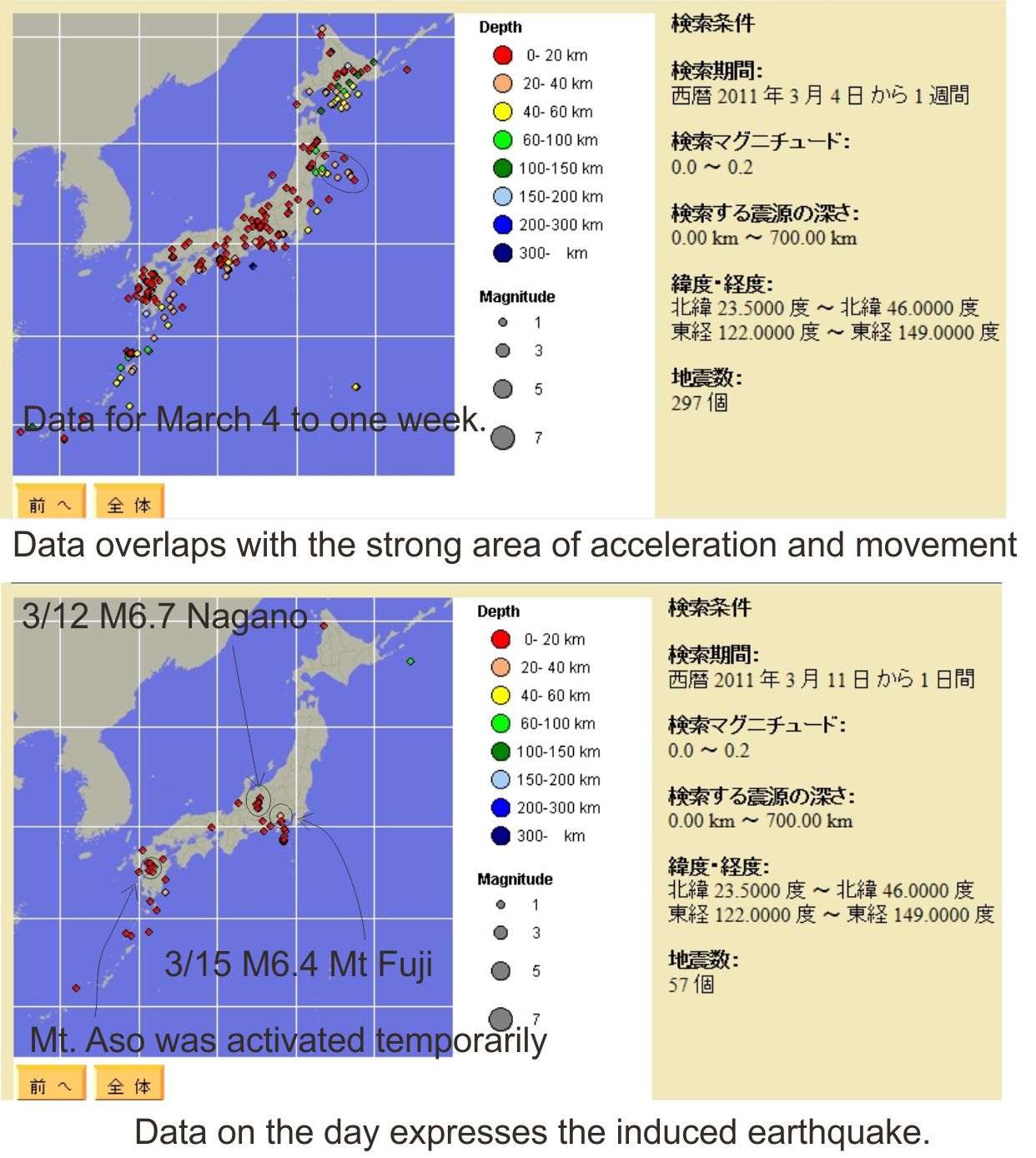

311の前兆データーは、マグニチュード0.2以下の震源分布が生まれた事です。大地震を起こす地下の歪みが現れて来るのです。この分布は発生した地震による動きの大きかった部分にほぼ一致しています。そして地震が発生すると歪みは解放されます。同時にその時歪みを受けた場所ではマグニチュード0.2以下の震源分布が生まれ、その近傍での誘発地震につながりました。

微弱地震が同時に複数発生するケースは震源の浅い大きな地震でありM6クラスでは1点起きるかどうかです。各種地震の予知に生かすには、GPS変動情報や後述する電気的な情報による組み合わせ評価が重要です。

科学論文に書いたプレート運動のメカニズムを地震予知の前提として利用しています。それぞれのプレートの動きだけでなくかかる力などを考慮し、地球全体での関連するプレートの釣り合いまでを考えて検討する必要のある物です。311の例に見たようにその地の特徴を理解し、近傍から遠方まで地震の連鎖状況を考慮する事が重要です。

2)先史文明の存在が教えたらせんの力と、実は簡単な常温核融合の基礎理論

伴星は近日点において太陽の方向が銀河の棒渦巻き部の先端を指しています。単純にはここから力が太陽と伴星系に働いています。

二重星の重力波は一般相対論で計算されています。この計算には遠距離近似が用いられており、空間の圧縮と伸張が釣り合う大きさです。

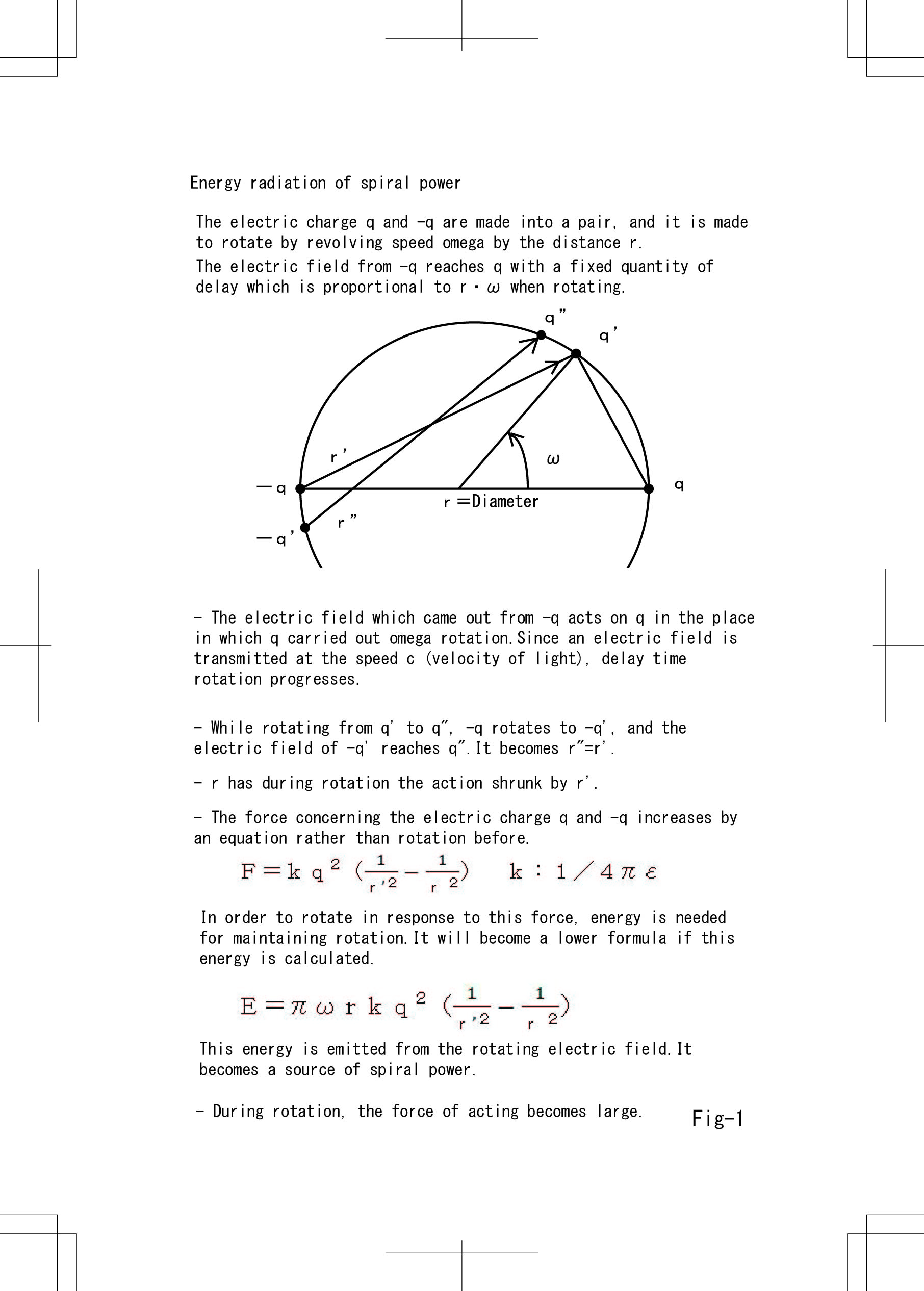

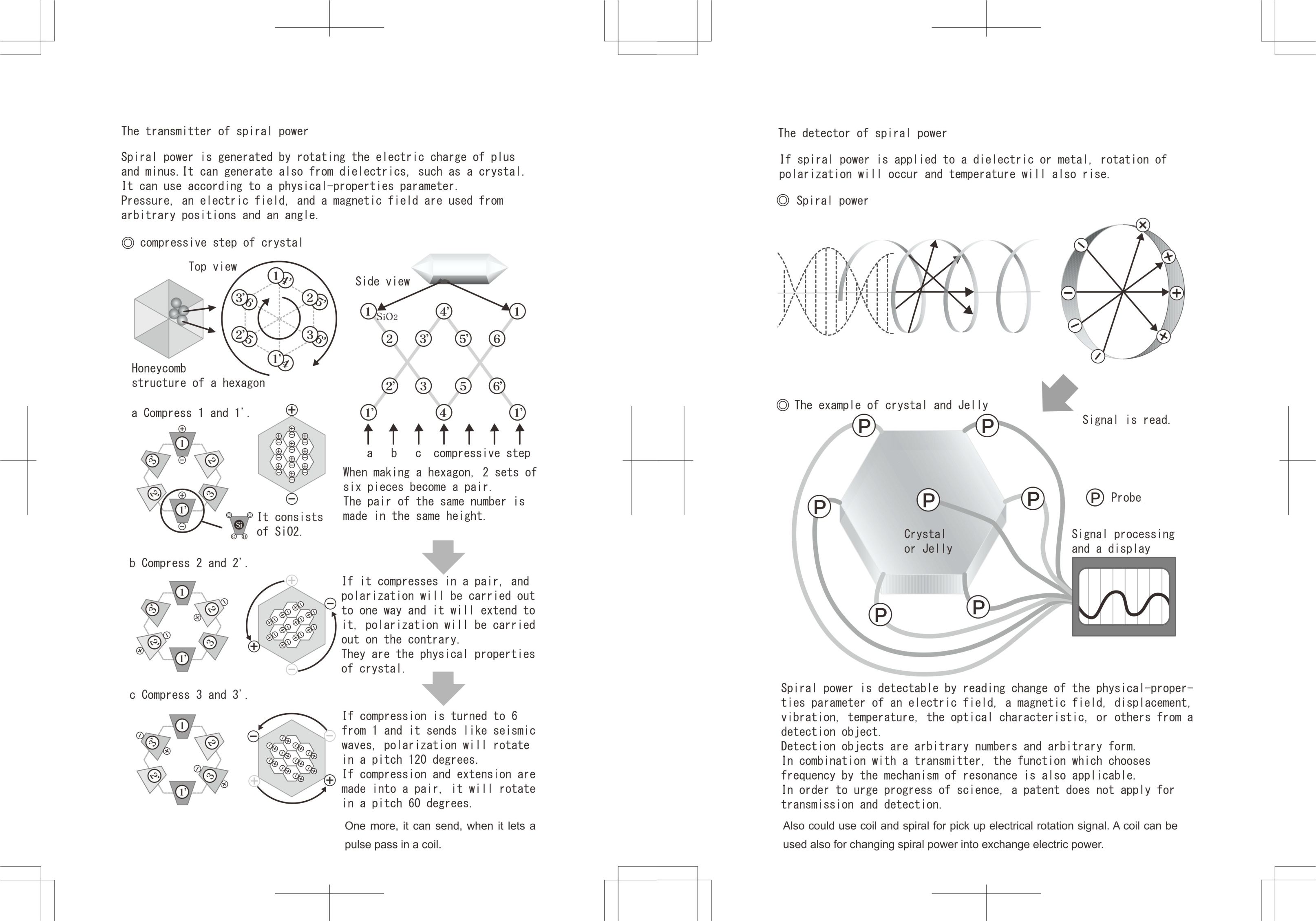

比較のためにこの計算を電荷と磁気のペアの回転に拡張します。らせんの力としての方程式はイラストに示します。

回転に対して、一方で発生した重力場や電場や磁場が、他方に届くまでに光速度で遅れる分の時間が必要です。その分静止時よりも距離が縮む事になります。この縮みは回転の速さに比例するので、質量や電荷や磁気のペアを回転するには追加の力が必要になるのです。この力に相当する分はエネルギーとして空間に放射されます。回転する場は、重力、電場、磁場においてエネルギーを放射します。

近似のないケースを検討します。電荷と磁気の場合近い側の影響を受けることは自明です。二重星の場合でも、同様な影響を受けて空間が収縮する事になるのです。これらがr^-2の力であるからです。

このらせんの力は伴星の検討を始めた初期に、知り合いの霊媒師さんから教えられた物です。信じられないかも知れませんが、彼が私の目の前で左右の拳をぐるぐる回してこういう力が宇宙にあるんだよと話してくれたのです。プラスマイナスでも質量でも良いと言うことでした。

当時はプラスマイナスの部分が全く理解出来ず、2年くらいかかってやっと理論化出来たのです。先史文明の存在達が専門知識のない霊媒師を通して情報を教えてくれたと勝手に解釈しています。彼らの情報がなければ明らかにもっと時間のかかった部分なのです。

送受信のメカニズムはイラストを参照下さい。この部分も英語ですみません。本では分かりやすくコマ送りのイラストなどを利用して説明したい部分です。

常温核融合はもっと簡単な話です。仮想実験という物があります。水素原子1個の回りに20個くらいの電子を置いて、水素原子の方向に向かって動かして下さい。距離は1nmという原子サイズのお話しです。何が起きるでしょうか。

答えは誰でも分かる簡単な物であり、回りの電子の強電場の影響を受けて水素原子が潰れるのです。もちろん量子力学など現代物理の法則に反することは全くありません。シミュレーションの計算上も自明の効果なのです。

熱核融合を推進する側が猛烈に反対するので、こんな簡単な事さえ伝わらないのです。

実際の常温核融合の反応は他の要素も重要になります。もう一つが過剰中性子核の利用です。重水素から放射性セシウム、ウラン原子核まで過剰な中性子が存在すると、原子核がニュートロンスキンやニュートロンハローなど、原子核全体を一つの中性子に見せるほど大きな反応断面積を持つ様になるのです。

この大きさで潰れた水素や重水素を原子核に取り込む時、大きな反応速度が得られ、その分エネルギーも大量に生み出されるのです。

この反応を起こすためにはナノ構造を使うか、様々な強電場を生み出す仕組みや潰れを誘発するらせんの力が役に立つのです。

日本には微生物を使って放射能を除去する技術があるのですが、メカニズムが分からないので無視されているのです。放射能を低下させる効果に再現性があるにもかかわらず認められる物にはなれないのです。微生物のイオンチャネルを放射性セシウムが通過する時に水素原子を取り込んでバリウムに変わっているのです。イオンチャネルの強電場がこれを可能にしています。

常温核融合はメカニズムが不明でしたが、再現性を確保出来る様になった段階です。日本の実験でもナノ構造を持つ時に反応効率が上昇しており強電場の必要性が確認出来ています。

これまでは反応触媒に水素と電気陰性度の同じ物質であるパラジウムが使われてきました。パラジウムの原子核とは潰れた原子の核反応が起きないので、潰れた原子同士の衝突を待つ必要があって反応率が低かったのです。

例えばナノ構造を利用して電気陰性度を水素に似せてウランを利用すると、簡単に水素が核に取り込まれて反応するでしょう。これを太陽内部のCNOサイクル的に産業利用する部分がこれらの課題になると考えています。ウランなどはヘリウムの放出で水素原子を再吸収出来るのであり、こうした使い方になってゆくでしょう。

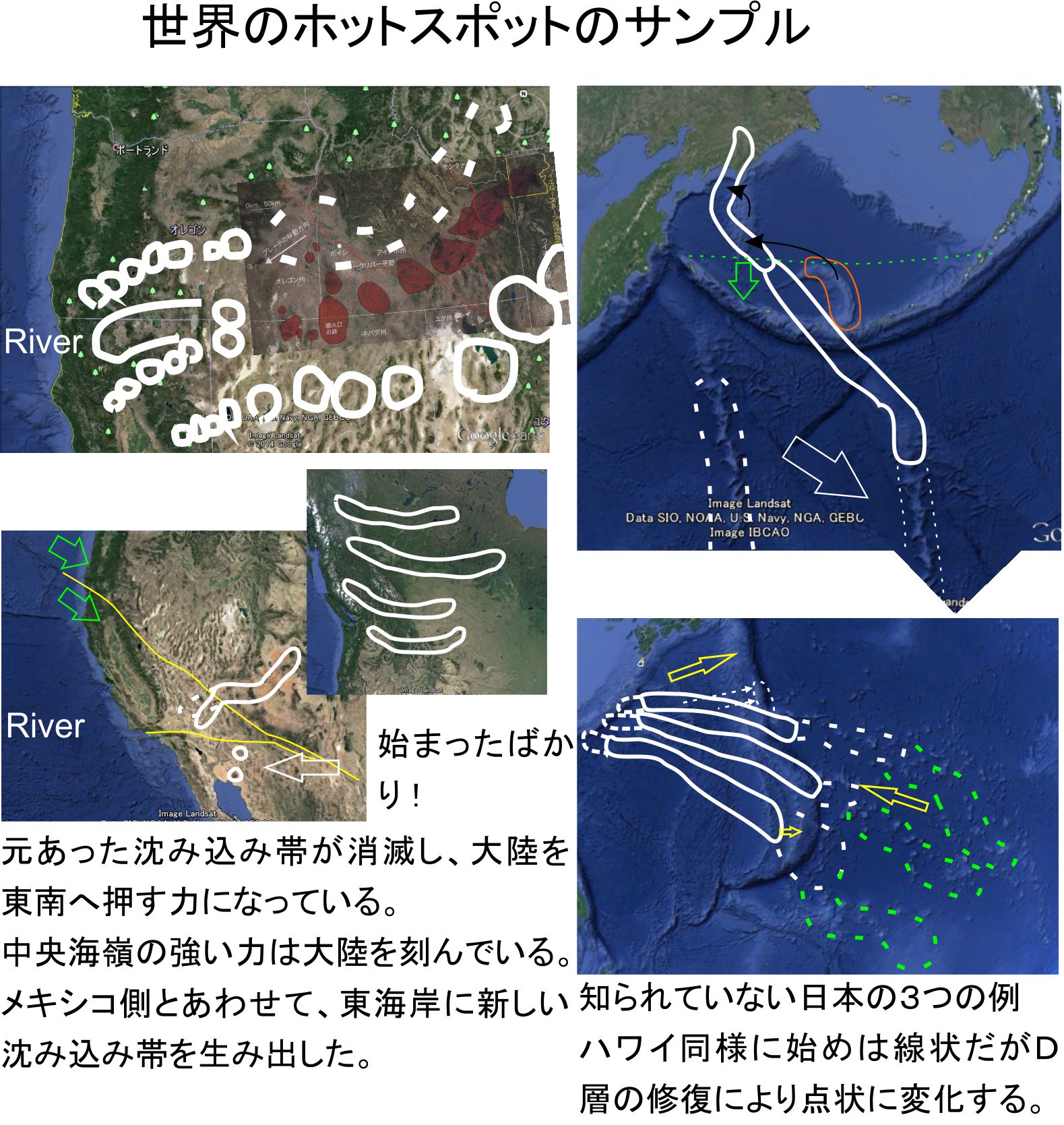

3)地殻変動を教えたホットスポットとマントルの動き

地殻変動の証拠として無視されている海底に残る川の証拠ですが、海底に残るもう一種類の川の証拠が存在します。北アメリカ大陸の西側にある深さ約3kmの川の証拠です。

こちらはマントルの対流が熱対流ではなく、海水の供給による上昇運動と、その補流である事を明確にしているのです。中央海嶺には大きな力があり、これまでマントルの対流と考えられていた物は、大半が中央海嶺の上昇力とその関連のマントルの力だったのです。

熱対流派のプレートテクトニクスが見ないことにしているのがこれらの川の証拠です。海底面の変動が説明出来ないのでこの状態にある情けない姿です。地震予知と同じく太陽から地球に流れている電流の効果を無視している大きなツケでもあるのです。

米国西海岸では3千万年前に太平洋プレートの東側に存在した中央海嶺が、北米プレートの下に沈み込み消滅しました。この変化がホットスポットを生み出しています。

中央海嶺で海水により溶け出すマントルは海水の供給がなくなるとマグマを生産することが出来なくなります。すると下からわき上がってくるマントルはマグマになって向きを変えて左右に広がってゆく事が出来なくなるのです。

その結果中央海嶺を形成することが出来なくなります。マントルには慣性的な性質があるので水の供給が止まってもマントルはすぐには止まれないのです。その結果プレートを3km持ち上げてそれまで海底だったところを陸にしてしまうのです。この3kmというのは現在の海底を見る時、深い場所と中央海嶺の高さの差が2~3kmありますので、この力の大きさには説得力があります。左右に広がる時は大陸を動かすレベルでしょう。

この時マントルの勢いのある部分は、漏斗状になっています。この漏斗の中身が数十万年かけて盛り上がり3km高くなった後、落ちてくるのです。その時は漏斗の中心に向けて中身が集中しますので、漏斗の表面を3km持ち上げると下では漏斗の面積比の分だけ何倍も下までマントルを突き動かすのです。

慣性的な物とは中央海嶺下に残されたマントルの上昇を生み出してきた圧力分布と、海水により冷やされてきた領域の下で地電流が流れ続け、温度分布と電気泳動により形成された電流通路の影響です。上昇流を生み出し続けるでしょう。

漏斗の半径を海底の川の到達域とすると200kmは存在します。中央海嶺方向は、となりのホットスポットまでの距離を利用すると長さ100km程度になります。

下に突入したマントルは、コア表面のD層を大きく損傷するのです。イエローストーンの初期の地表のホットスポットの大きさは20x40km程度です。コア上の穴の大きさが反映されると仮定すれば、50倍の動きが深さ方向に生まれ150kmになります。熱絶縁性のあるD層の厚みに穴を作るでしょう。

このD層の穴はそのまましばらく残ります。温度の高い液体がコアですので、ここに突入したマントルは溶けて消えてしまいますが、D層に空いた穴から熱をマントルに渡すようになります。これがホットスポットを形成することになる原因です。

漏斗部分には活動初期において上下の力学的振動が残る可能性があり、この振動が地表に現れるホットスポットの始まりが線にならない理由かも知れません。そして一連の動きはマントルの熱対流では起きない反応です。

動きの非常に遅いマントルに比べてその抵抗値に比例して流れる電流は、量は少なくても迅速な熱交換作用を持っています。マントルが熱的対流を起こすよりも早いでしょう。この効果は検討されるべきであり、上下方向の熱対流は起きにくく上昇流と沈み込み部分に見合った流体の補流のレベルが優勢と思われます。

ホットスポットはD層の形状が修復される状況に合わせて、ゆっくりと形を変えて大きくなります。発生するエネルギーは小さくなって大陸地殻を貫くことは出来なくなるようです。

これは流体のコアが、D層の形状の出っ張った部分を削り取ることと、コアとマントルの熱平衡が釣り合って再びD層を形成するまでの変化です。D層に穴を開けたホットスポットもゆっくりですがコアの流体に沿って南東方向に移動している様です。

この種のホットスポットは山脈を削り取って平らにしてしまうほど活動的です。この目で他の部分を見ると、カナダにはもっと多くの不自然な場所があることが分かるのです。

イラストにはカナダ、メキシコ、日本の例と、ハワイの物の始まり部分を載せています。

4)アインシュタインとキューリー夫人の忘れ物

アインシュタインは一般相対性理論の構築以外にも科学を大きく進歩させています。その彼もやはり人であり忘れ物が存在していました。重力波の持つ重力的効果です。

二重星が重力波を放出していることはよく知られており、この検出に各国がしのぎを削っていますが、この重力波をらせんの力の概念で見直すと、太陽系にも作用している大きな力である事が分かるのです。

二重星から遠く離れた場所では、重力波の引き起こす空間の伸びと縮みは同じ量ですが、近い場所では近い側の影響を受けて縮みの方が大きくなるのです。この縮みを銀河系全体で考えると、波の重ね合わせの原理で空間が収縮し重力と同じ効果を発揮するのです。

その結果として太陽の伴星は近日点において銀河の中心ではなく、棒状部分の先端部を指し示しています。

確認のために厳密な計算でこの方向に向く理由を確かめる必要がありますが、回転が重力効果を持つことはダークマターと同じ効果であり、ダークマターの証拠はそのまま銀河質量の回転エネルギーでもあるのです。

現在のダークマターの証拠は天の川銀河の回転曲線など、回転の発生する重力効果は考慮されていません。銀河におけるM/L比の検討も重力レンズ効果も同様です。回転が重力効果を持つ時、ダークマターの量には見直しが必要です。

アインシュタインの忘れ物は、ダークマターを過大に見せています。そして棒渦巻き銀河の棒状部を作り出す力でもあるのです。

キューリー夫人の忘れ物は、放射能発生時の放射線放出核側の物理的反動の存在です。科学の進歩の過程において放射能の存在ばかりが研究されたので、放射核側に起きている反動作用の存在が忘れられてきたのです。

大砲でもピストルでも弾を撃てば反動があります。これは当たり前の物理であり、放射線核も同様なのです。物理法則の作用反作用の問題であり、大学の物理学科の生徒に計算出来るレベルの科学です。

放射性物質として問題になるセシウムや劣化ウランが放射線を出す時に、放射線核自身が反動を受けて音速の数倍で動くのです。この時に生体分子は大きな損傷を受けるのです。

放射性セシウムは原子量が137、ウランは238位あり、約20~10分の1の重さの生体分子の酸素、炭素、窒素の結合をばらばらにする大きな力を発揮して、生体の組織を集中的に破壊しています。生体分子にとって家に大型ダンプが飛び込んでくるイメージでしょう。

これまで注目されてきたのは放射線として評価されている部分だけなのです。残る半分である放射線核側の存在部位に限定する損傷効果を無視していては、現実の症状の原因が分からないのです。日本でも子供達の甲状腺に異常が見つかり始めており、深刻な被害の実情がこれから明らかになる情勢です。

稲生雅之

イオン・アルゲイン